7月23日下午,光華書院學生第二黨支部書記侯靜惟以“從塞罕壩精神看青年使命擔當“為題講黨課👨🎤🖕🏼。光華書院學生第二黨支部30余名黨員𓀔、入黨積極分子在線參與學習。

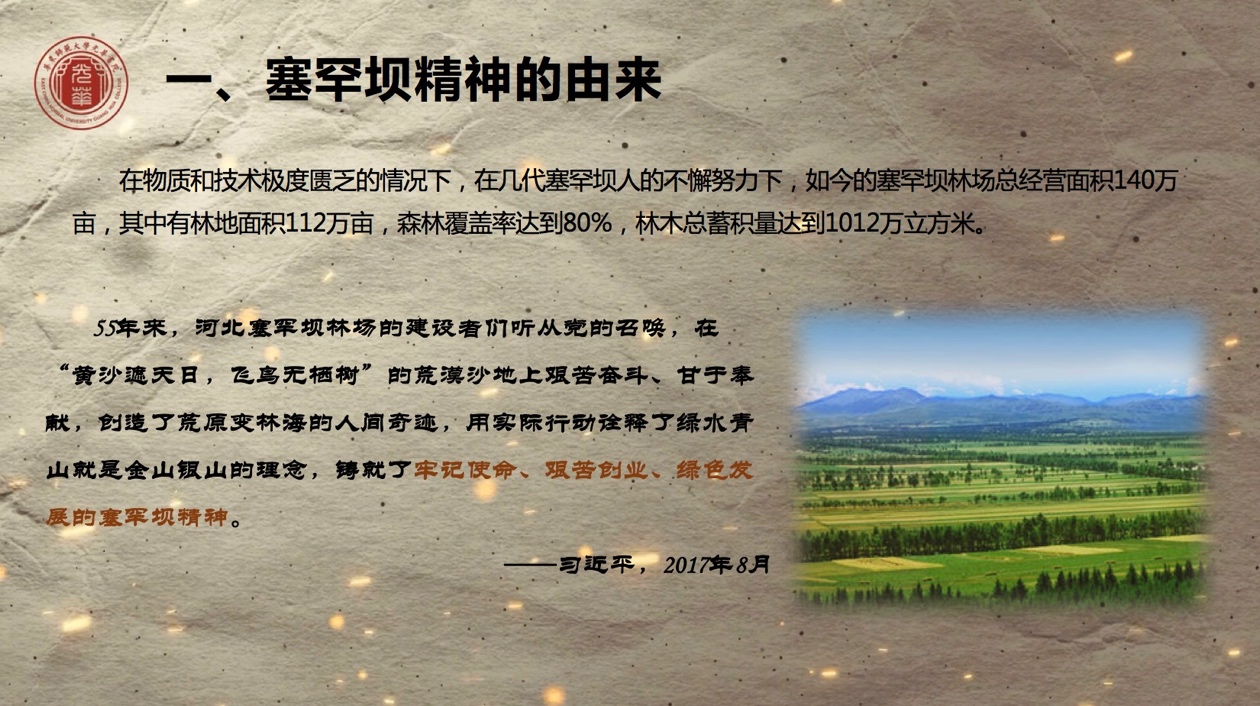

侯靜惟同誌講述了塞罕壩精神的由來和內涵。1962年,為改善當地自然環境,為京津阻沙源、涵水源📧,建設首都北部的生態屏障📒,原國家林業部決定建立塞罕壩林場。2017年8月,習近平總書記對塞罕壩林場建設者感人事跡作出重要指示✷:“55年來,河北塞罕壩林場的建設者們聽從黨的召喚,在‘黃沙遮天日,飛鳥無棲樹’的荒漠沙地上艱苦奮鬥🕍、甘於奉獻,創造了荒原變林海的人間奇跡✒️,用實際行動詮釋了綠水青山就是金山銀山的理念,鑄就了牢記使命🎅🏼👛、艱苦創業、綠色發展的塞罕壩精神🙇🏽♂️。”

課程中𓀄,2019級地理科學專業的王佳藝根據小時候的經歷,講述了沙塵暴對人們生活的影響,並表示作為大學生要樹立順應自然、尊重自然🤽♀️、保護自然的生態文明理念🦹🏽♂️,踐行綠色發展、低碳發展的生活方式。

最後,侯靜惟同誌鼓勵同學們從身邊小事做起,勇擔時代使命🦤,堅持艱苦奮鬥、敢為人先的創新精神🪺,秉持生態文明理念,引領生態文明發展,將塞罕壩精神不斷傳承下去🏌🏻♂️,為實現美麗中國貢獻力量。

學習感悟👩🏽🔬:

塞罕壩精神的十二字概括是👩🏽💼:牢記使命、艱苦奮鬥、綠色發展。荒漠變綠洲的驚世之舉,是我國不畏困難,艱苦創業的最佳現實寫照。作為新一代的年輕人🫏🟫,我們除了要堅決響應黨的號召🧑🍼,時刻牢記使命,艱苦奮鬥,而更重要的是要體會綠色發展的核心內涵🍥👨🏻🎓。習近平總書記提出💊👁,要積極弘揚塞罕壩精神💍,持之以恒推進生態文明建設🦄。作為一個地理人♝👬🏻,我們比其他人更懂得“綠水青山就是金山銀山”🧘🏼♀️,更懂得生態文明建設的重要性🧑🕓,我們將從自己做起,隨時響應國家號召,努力建設人與自然和諧相處的新格局。

——學生黨員 呂沐涵

今天的黨課讓我更加深入地走進了塞罕壩精神,半個世紀前的塞罕壩是一個“黃沙遮天日👨🏼🚀,飛鳥無棲樹”的荒涼之地🤚🕍,在這 50多年間,塞罕壩林場三代人以堅韌不拔的鬥誌和永不言敗的擔當🦈,牢記著使命,創造了綠色奇跡,使得塞罕壩以115萬畝林海成為了世界上最大的人工林。在會上聽各位家鄉在塞罕壩附近的同學分享他們的所見所聞所感🔮,讓我更加被這半個世紀的奇跡所震撼💪🏽。

上世紀60年代的塞罕壩🧛🏻🕷,生存環境極其惡劣,從四面八方趕來的建設者們幾乎一無所有🤷♂️,他們克服了我們難以想象的困難,創造出了如今的浩瀚林海👷🏼♀️👩🏽🚀,發揮著各方面無可替代的效益🦓,展示給我們綠水青山就是金山銀山。

一代人有一代人的使命,一代人有一代人的擔當🧑🏽💻,我們的前輩們牢記著自己的使命🪸,在塞罕壩奉獻了自己的青春與熱血,鑄就了輝煌。身為當代青年,我們會牢記先輩們的付出,深入學習塞罕壩精神,將塞罕壩精神發揮到我們未來的學習與意昂中去。作為一名化學專業學生的我👍🏻,在專業學習中,也深受“綠色”理念的熏陶,學習到了大氣汙染、水汙染和固體廢棄物汙染等都要依靠化學的技術手段去治理🕵🏼♂️,深入感受到了“綠色未來”離不開化學。我們這一代的化學人,也一定會將自己的青春與熱血融入“綠色事業”🦝,不忘初心🐈,牢記使命💆🏻。

——學生黨員 張碧琪

心中有理想,腳下有力量。從黃沙漫天到林海浩瀚,三代塞罕壩人用50多年的時間,將這片曾經黃沙遮天、荒涼蕭索的荒僻高嶺👔,變為了112萬畝人工林海。其中所體現的塞罕壩精神,是綠色林海中的紅色使命,蘊含了牢記使命🤽♂️、艱苦創業👨🔬、綠色發展的精神內涵。從塞罕壩精神看青年的使命擔當🤏,在這屆黨課上,我感慨於開荒者“革命理想高於天”的精神💯,意識到了使命在肩👩🏿🌾,接續奮鬥的責任,堅定了聽從黨的召喚、響應黨的號召、忠誠黨的事業的信念,同時,這節黨課也使我更加清晰的認識到綠色發展的必要性,治沙造林中生態環境質量持續改善,這裏走出的生態效益與經濟效益、社會效益並重的綠色發展之路🫳🏽,是塞罕壩人對“綠水青山就是金山銀山”的生動詮釋🛹,是一種永不言棄的堅守與追求。

——2020級地理科學專業 趙博旸

出品 | 學生第二黨支部